Der Raum und seine Geschichte

Was bedeutet Re-Use? Wie geht nachhaltiges Bauen wirklich? Was passiert, wenn man mit Bestand arbeitet, mit Räumen, die sperrig, besonders oder schlicht ungewöhnlich sind?

Was passiert, wenn man versucht nur mit bereits vorhandenen, mit gebrauchten oder übrig gebliebenen Materialien zu arbeiten?

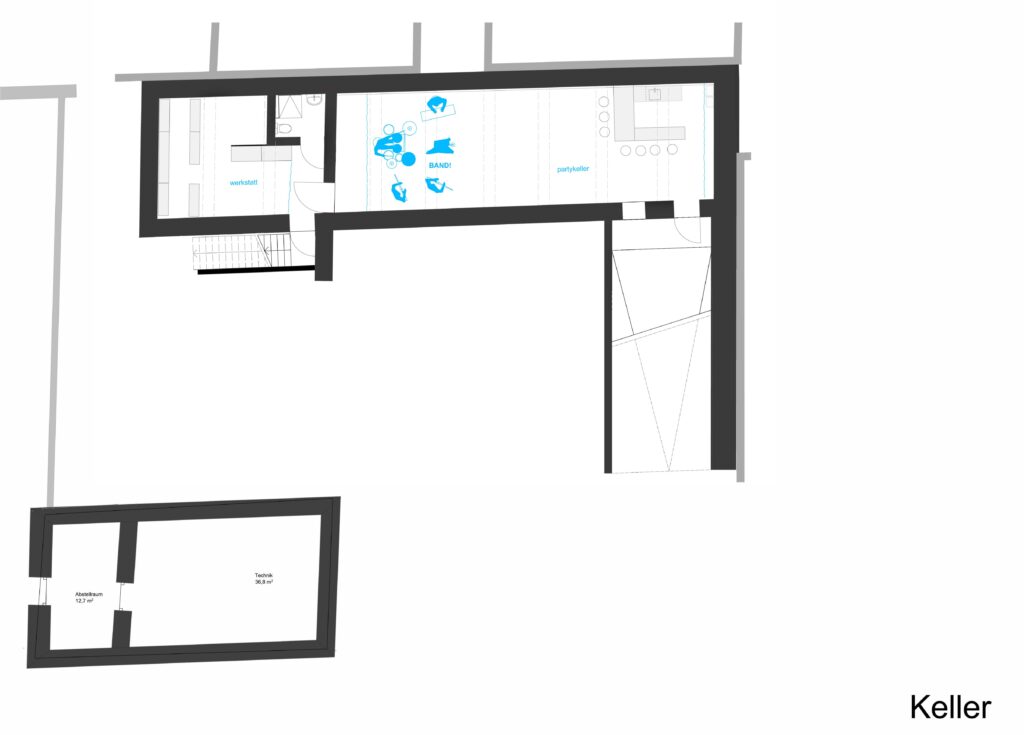

Am Anfang steht ein Hinterhof. Unscheinbar, ruhig gelegen. Eine Halle, einst Garage und Werkstatt, davor Kutschenlager und Pferdestallung. Über Generationen hinweg diente dieses Gebäude dem Verkehr in unterschiedlichsten Formen – immer im Hintergrund, nie im Mittelpunkt.

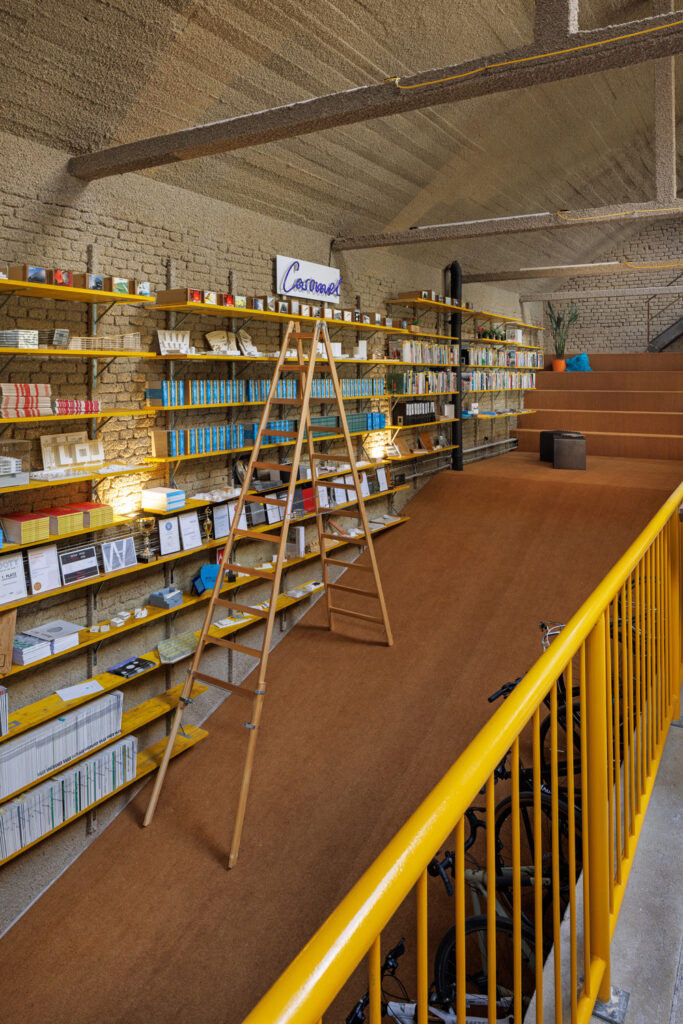

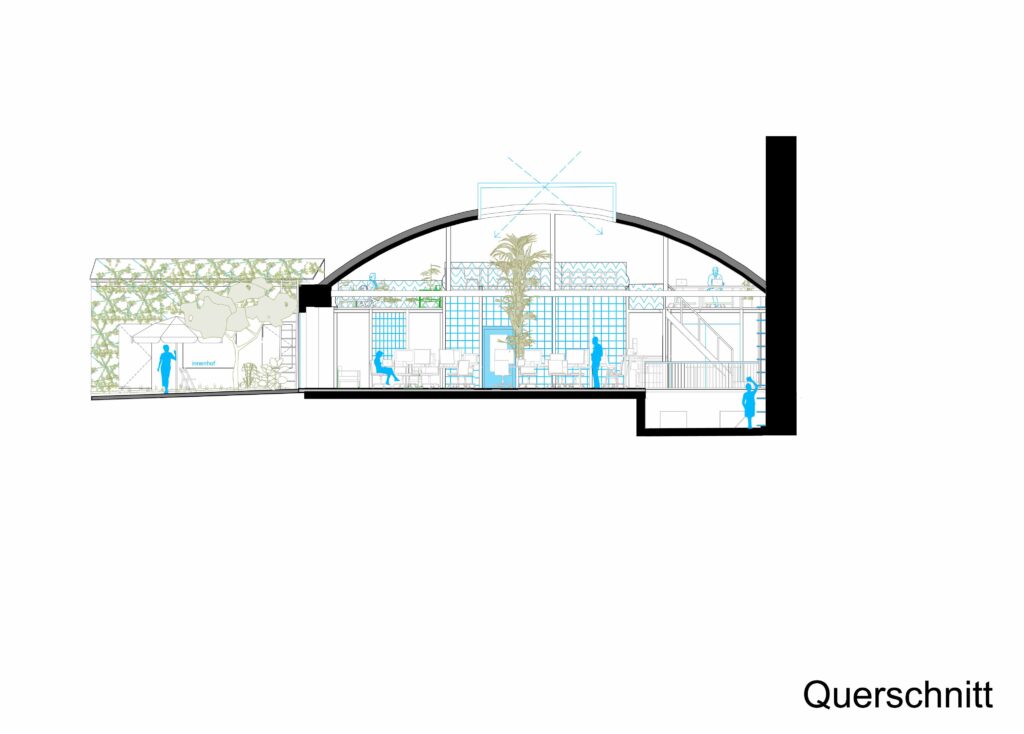

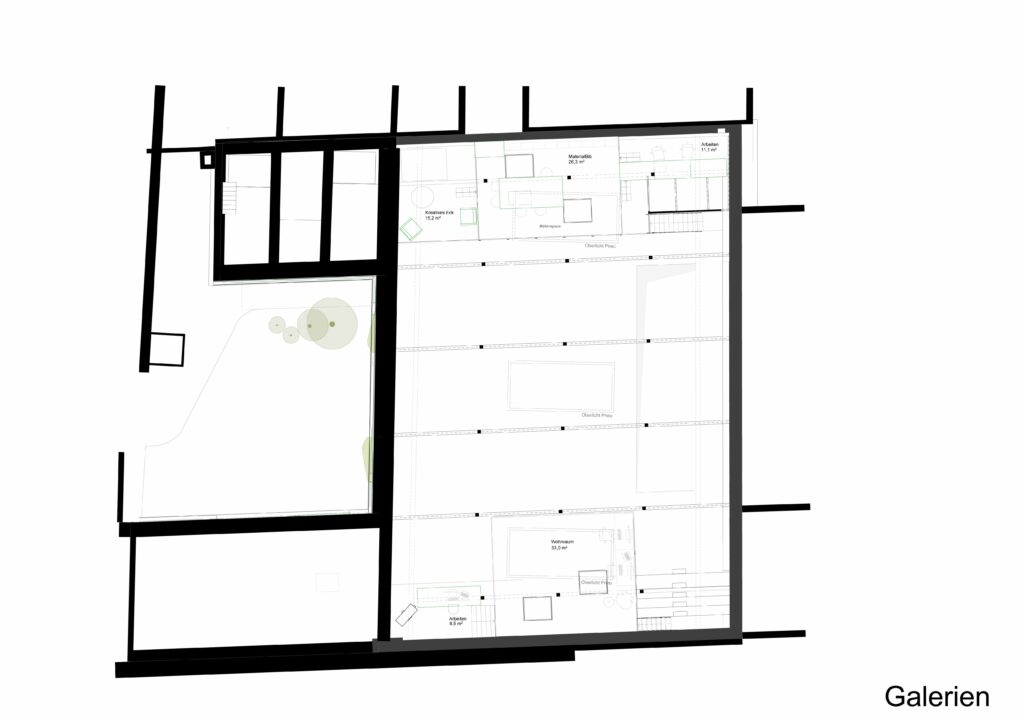

Heute steht dort ein Ersatzneubau aus den 1930er-Jahren. Ungewöhnlich das Tonnengewölbe mit einer lichten Höhe von 6 Metern und drei großzügigen Oberlichtern. Jahrzehntelang leerstehend, soll aus diesem Volumen nun ein Ort für unsere neue Arbeitswelt entstehen. Die Herausforderung liegt nicht nur in der Gestaltung, sondern im Umgang mit dem Bestehenden. Wie schafft man moderne Arbeitsräume in einer Kubatur, die nichts vorgibt.

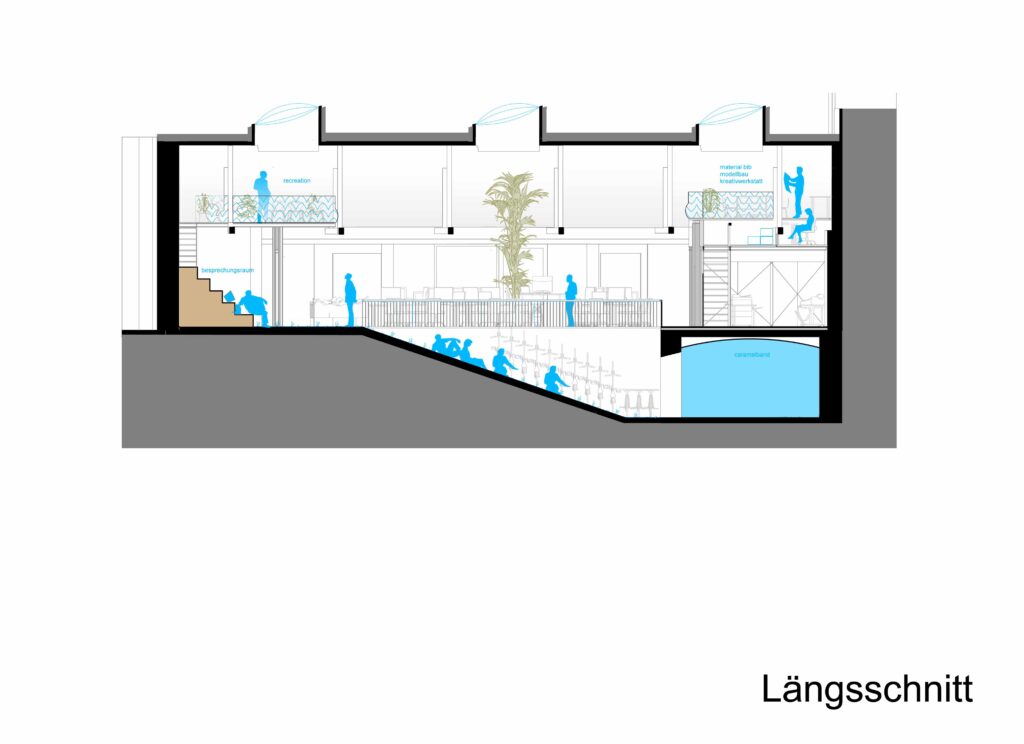

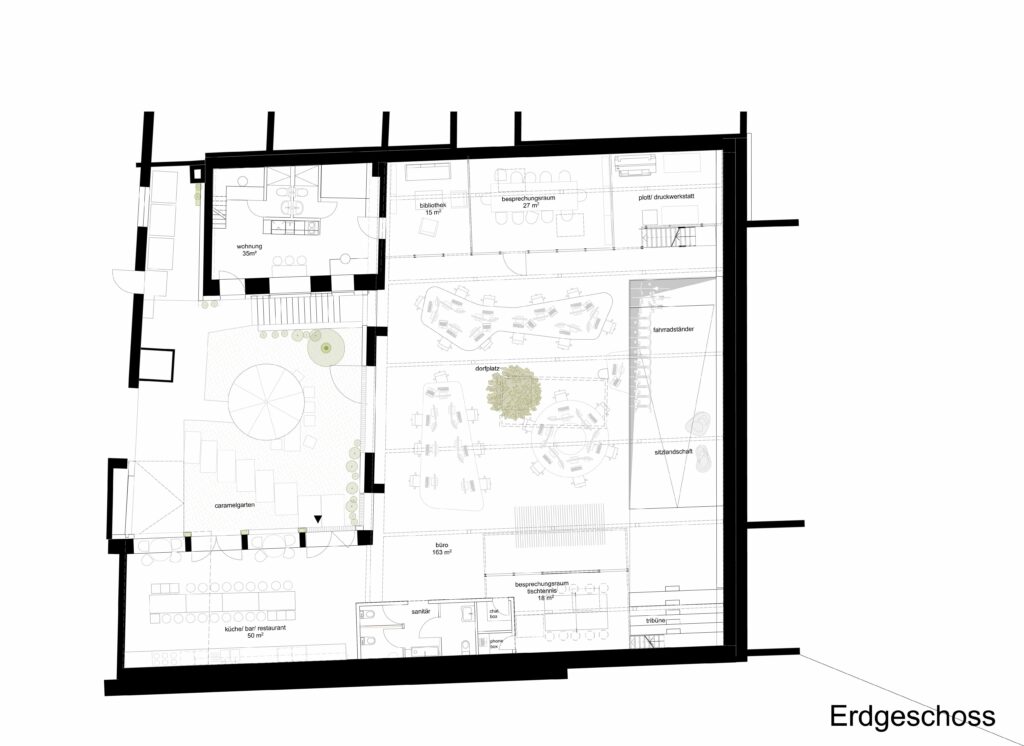

Wir beginnen mit Fragen: Wo wird gearbeitet? Wo besprochen, gegessen, nachgedacht? Wo kann man sich zurückziehen, wo begegnet man sich? Bald zeigt sich: Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Lässt man den Raum offen, um seine Weite zu spüren? Oder setzt man bewusst ein großes Volumen in die Mitte, um die Raumwahrnehmung zu brechen und zu strukturieren.

Die Diskussion führt weiter zur Frage des Miteinanders: Wie wollen wir arbeiten? In der Türkenstraße waren wir auf zwei Ebenen verteilt – akustisch und visuell verbunden, aber doch getrennt. Diesmal entscheiden wir uns bewusst für das Gegenteil: gemeinsames Arbeiten auf einer Ebene, ohne Hierarchien….

Bei Planung und Umbau bestimmt die Neugier auf das Vorhandene und prägt auch den Umgang mit Materialien. Statt auf ausschließlich neue, nachhaltige Werkstoffe zu setzen, wenden wir das Prinzip des Weiterverwendens an. Nicht abstrakt, sondern ganz konkret: Wir arbeiten mit dem, was da ist – und dem, was sich finden lässt.